如何处理儿童画中「不像实物」的表现形式?

- 时间:2025-03-20-08-43

- 来源:《少儿画苑》编辑部

- 作者:夏陌

在少儿美术大赛的评审现场,常能听到家长或评委的困惑:“孩子画得一点也不像实物,这算不算好作品?”面对儿童画中夸张的色彩、扭曲的比例和天马行空的构图,成人世界往往陷入两难——既想保护孩子的想象力,又担心“不像”意味着绘画能力的欠缺。事实上,儿童画中“不像实物”的表现形式,恰是童年思维与创造力的珍贵映射。如何在比赛中合理看待并引导这一现象,成为少儿美术教育需直面的重要课题。

一、理解「不像」背后的成长密码

儿童绘画的“不像”,源于其独特的认知发展阶段。根据皮亚杰的认知发展理论,3-12岁儿童处于前运算阶段,思维具有象征性和直觉性。他们笔下的“怪物汽车”“紫色太阳”,并非对现实的忽视,而是将情感、幻想与观察融合后的符号化表达。例如,一个孩子将妈妈画成“彩虹色”,可能因为“妈妈笑起来像彩虹一样温暖”。这种超越写实的手法,恰是儿童以艺术语言构建内心世界的体现。

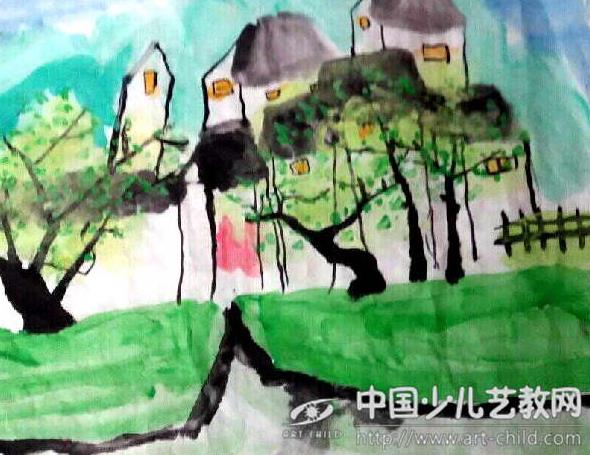

此外,生理发育限制也影响绘画的写实性。幼儿小肌肉群尚未发育完全,难以精准控制画笔,但正是这种“笨拙”的笔触,赋予作品原始的生命力。某国际少儿美术大赛中,一幅用波浪线描绘树木的作品获奖,评委评价:“每一笔都跳动着孩子对自然韵律的感知。”

二、重构评价标准:从「像不像」到「有没有」

1. 挖掘「不像」中的创意内核

比赛评审可引入“创意指数”评估维度,关注作品中是否包含独特视角、情感表达或叙事逻辑。例如,某孩子将城市高楼画成“积木森林”,评委通过对话发现,他试图表达“房子应该像玩具一样让人快乐”。这种隐喻思维远比写实技巧更值得鼓励。

2. 建立分龄评价标准

针对不同年龄段儿童设定差异化准则:3-5岁侧重色彩感知与情感表达,6-8岁关注构图创意,9-12岁则可引入初步的造型意识。某赛事将“想象力实验室”设为独立单元,允许孩子用拼贴、立体装置等非传统形式表达,有效突破了平面写实的局限。

3. 引入过程性评价

除最终作品外,增设“创作故事”环节,让孩子用语言表达画作背后的思考。某大赛中发现,一幅“蓝色苹果树”作品源于孩子对“夜晚苹果会不会发光”的想象,其思维深度远超简单临摹。

三、引导策略:在自由与规范间寻找平衡

1. 教师与家长的「不干预艺术」

成人应避免用“太阳应该是红色”“房子不能倒着画”等框架限制孩子。某美术机构推行“无示范教学”,教师仅提供材料主题(如“画一种声音”),激发孩子自主表达。结果显示,学生作品独特性提升40%。

2. 设置「创意脚手架」

通过主题引导而非技法示范启发想象。例如“如果动物会说话”“给外星人设计房子”等命题,既保留开放性,又帮助孩子建立创作支点。某赛事“未来生态”主题下,孩子们用透明画材叠加出“会呼吸的森林”,展现出惊人的概念设计能力。

3. 建立「成长档案」替代横向比较

关注孩子个体进步而非与他人竞争。某机构为每位参赛者制作“艺术轨迹”手册,记录从涂鸦到抽象表达的演变,让家长看到“不像”背后的成长脉络。

四、社会共识:重新定义儿童美术的价值

少儿美术大赛应承担起美育理念传播的责任。通过获奖作品巡展、艺术家导赏等活动,向公众传递“儿童画是心灵图像而非技术产品”的理念。某赛事将获奖作品与康定斯基、米罗的非具象画作并置展览,引导观众理解抽象艺术的价值,有效改变了“画得不像=画得不好”的偏见。

儿童画中的“不像”,是未被世俗规则修剪的思维之花。少儿美术大赛应成为守护这份纯真的园地——在这里,评委用发现的眼睛看见“紫色太阳”里的诗意,家长用包容的心态聆听“怪物汽车”的故事,孩子则永远相信:画笔下那些“不像”的线条,终将长成翅膀。当社会学会欣赏童画中的“不像”,我们守护的不仅是艺术创作的多样性,更是人类最宝贵的想象力火种。

征稿:儿童画参赛请点击中国少儿艺教网首页【《少儿画苑》少儿美术大赛】专题页面,按照提示提交作品。